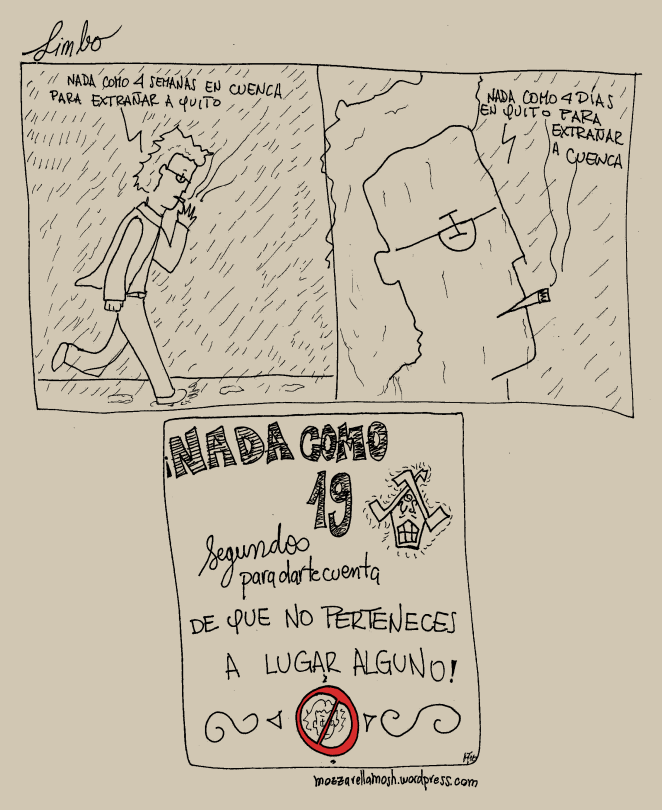

Dicen que el primer paso es el más difícil, yo lo encontré tan complicado como el decimonoveno, y estoy seguro que ninguno de ellos se igualará al nonagésimo primero.

Quito estaba (está/estará) lleno de todo lo que he perdido, por lo que cualquier elección que involucre un exilio prolongado suena como una buena idea.

Sin importar cómo llegue a esa ciudad, cuántos pasos, cuántos kilómetros, y lo más importante: cuántas horas. Horas, pasas horas metido en un tubo de acero junto a una docena de extraños, y lo más difícil de encontrar es a ti mismo.

Heme aquí, o allá, dependiendo de la perspectiva que tome, o de su inversión; y eso, al menos por los primeros días, me parecerá una circunstancia irreversible. Pobre infeliz.

Los días se mecen sobre una cortina de incertidumbre, transformándose en semanas que al mismo tiempo se me presentan tanto breves como interminables.

Me dejo arrullar por la corriente del Tomebamba por unos segundos, soliviando en las perpetuas curvas de su espuma.

»Los cuerpos de los que se botan, saben asomar en Paute« escucho a una compañera de la Facultad, tal vez adivinó lo que pensaba al ver mis ojos perdidos sobre el borde del puente.

Asiento monosilábicamente y sigo caminando, atravesando calles estrechas y un par de plazas hasta que llega el momento de despedirnos. Segundos antes, se burla de mi expresión gerundia «chispeando» frente a la llovizna que empiece a brotar. «Garuando», aprendo, es el término usado en la convención local. Después, procede a comentar mi acento quiteño, diciendo que nosotros también cantamos al hablar, solo que en otro tono; terminando con la aseveración de que los cuencanos »cantamos más bonito«, comentario ante el cual no puedo sino que esbozar una sonrisa de complicidad.

Hay algo en ésta ciudad en la que la lluvia cae perezosa en las esquinas menos concurridas y en ningún otro lugar, que no puedo precisar del todo. Su centro magnético no es otra cosa que su atmósfera, hay algo… acá… allá.

Mi habitación/celda mide poco más de 2 x 3 metros, y lo único que ocupa su espacio es una cama de una plaza, un perchero y un gabinete en la pared cuya, al parecer obvia función, es la de servir de ropero. Por supuesto que la utilizo para guarecer del polvo a los libros que pude permitirme traer.

Alguien a quien conocí brevemente en Quito y reencontré hace dos años en una corta visita, me ofrece una mesa de madera y un taburete, dadas mis circunstancias actuales, eso me viene como un regalo del cielo. Las retiraré el día de mañana.

En el césped de la Facultad encuentro el cadáver de un caballito del diablo (zygoptera) y una tijera azul oxidada con la que procedo a cometer un seppuku imaginario bajo la sombra de un árbol cerca del borde del Yanuncay, decido no entrar a la clase de Historia del Arte, quedándome echado en el césped. Cuando mis compañeros de clase me preguntan el motivo de mi ausencia, invento una excusa mal planeada y evito las preguntas que ésta atrae, mirando mi reloj y echando a correr calle abajo. Pensándolo ahora (de hecho, desde la primera semana de haber regresado) me gustaría haberlos conocido más antes de irme, espero volver a tener la oportunidad.

Me ofrecen un porro en el receso, y a pesar de querer un poco, prefiero no hacerlo, eso me daría mucha hambre y todavía quedan 4 horas hasta el almuerzo; si voy a casa a pie desde la Facultad todos los días, el dinero alcanzará hasta fin de mes.

No es una buena idea comer en las mesas ubicadas en el exterior de los restaurantes, odio esa extrañeza de sentirme observado mientras mastico. Al pedir la comida, me doy cuenta que sigo confundiendo «pimienta» con «pimiento» (al menos fonéticamente hablando) y me aferraré a ésta vergüenza pública para recordar la terminología correcta.

Me siento tan solo que he tomado la costumbre de dibujar toda la comida que me es servida; mi libreta es un extraño collage de dibujos sin forma determinada, aforismos banales e historias que harían ver a Carlos Cuauhtémoc Sánchez como el precursor de un nuevo boom literario. A veces quisiera arrojarla sobre el borde del puente (sobre todo cuando descubrí que el Puente Roto estaba, en efecto, roto) y no volver a verla jamás. Al abrirla para empezar a dibujar me encuentro con una frase escrita por una mano que no es la mía, escrita poco antes de mi partida de la capital, la leo 7 veces y en la primera página de la libreta garrapateo una petición a mí mismo, que consiste en no leer el contenido de la misma en el caso de perder la memoria.

Espero no ignorarme.

Retiro la mesa y el taburete después de compartir un café y una conversación. Amarro el taburete a la pata de la mesa y coloco ésta sobre mi espalda.

Aprendo una lección titulada: «No soy bueno haciendo nudos, debería aprender [maldita sea]», cuando el taburete se precipita calle abajo. Mientras corro en pos del artefacto para sentarse, reparo en la manera en la que el sol transforma las patas de la mesa en arácnidos apéndices al proyectar mi sombra sobre la acera. Lo considero apropiado, a falta de un término (ejem…) más apropiado.

Cruzo el río y, como en días anteriores, me encuentro con señoras vendiendo chirimoyas en cada esquina. No puedo resistir y decido que comeré chirimoyas a manera de merienda el día de hoy y mañana. El día de mañana decidiré lo mismo, y si la memoria no me falla, también lo haré pasado mañana.

En una de las escalinatas me encuentro con capulíes que, habiendo caído de los árboles que circundan en éste lugar, han sido pisoteados en lugar de recogidos. Está visión me entristece más de lo que se le debería permitir a una idea.

El profesor de Fotografía dice el título de la clase por lo menos veinte veces, lo repite y lo repite. Pero al momento de escribirlo en el pizarrón, lo deja a medias. Siempre pasa eso, y siempre lo considero hilarante, y ni siquiera estoy consumiendo drogas desde que llegué (por motivos presupuestarios, que no por falta de disposición).

Éste sábado decido ir al Planetario, pero aparte de encontrarlo cerrado, unos amorosos adventistas me ofrecen abrazos gratis; a pesar de que en verdad me sentaría bien algo de cariño, declino la oferta y camino 8 cuadras a la redonda para volver a encontrarme con el río. Permanezco en la orilla, observando unos pequeños y gordos pájaros de plumaje negro que vuelan muy bajo rodeando el puente y planeando sobre la superficie de las aguas, como aguardando en el vacío a una nueva Creación; pero la luz ya se hizo, y desde que Dios se acostó a descansar en el séptimo día, no volvió a levantarse.

Quisiera quedarme ahí unos momentos, con la mente en blanco, más, como sucede con cualquier obra de arte, la vida exige que pensemos en ella y debo huir en pos de algún lugar que pueda calmar el fuego que consume mi mente.

En la noche voy a un café, he estado aquí poco menos de un mes y ya me he convertido en el cliente que se sienta siempre en la misma mesa y, sin mirar la carta, pide: «lo de siempre».

Qué fácil que acostumbro a estos fútiles rituales.

Otra semana, otra oportunidad de decepcionarme a mí mismo, al menos no me faltan chirimoyas. Cuando tenía 5 años, me gustaba imaginar que mi cerebro tenía la forma de una [chirimoya], me gustaba la idea de que mis ideas tuvieran un olor delicioso. Lo que me sigue pareciendo una idea deliciosa.

Debí haber tomado mis pastillas de las 6.

Hablamos. No tengo las respuestas adecuadas. No tengo ningún tipo de respuesta.

Llueve, chispea, mejor dicho; en la esquina de mi casa, y en la de la plaza que viene dos calles después. Sin importar cuánto ame ésta ciudad, o cuántas horas pase tratando de conocerla, de hacer que me permita ser parte sí, no puedo sentirme como otra cosa que un tumor en su sistema.

La lluvia no puede salvarme. No hay un verano invencible dentro mío. Ha sido reemplazado centímetro a centímetro por una glacial ventisca que terminará cubriéndolo todo con su irrefrenable escarcha.

Creí que acá/allá pude haber sido, pero es fácil ser un buen estratega después de que se ha perdido la batalla. Quisiera ser ese soldado en el camino del que Bob Dylan hablaba en su «Idiot Wind», pero uno solo gana la guerra después de haber perdido cada batalla en canciones nacidas del despecho del divorcio y/o basadas en los cuentos de Chéjov.

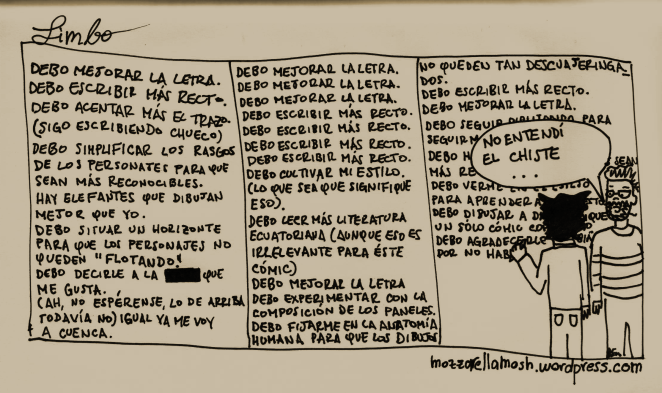

La manera en la que escribo, la manera en la que escribimos es, en sí. La manera en la que vemos el mundo.

Ya no sé cómo verlo, ya no sé cómo escribir, apenas puedo leer ya.

Tal vez sea hora de regresar. Aunque ésta decisión sea basada en interacciones sociales comprendidas a medias, en haber cerrado la puerta y en fingirme sordo.

La última noche en Marte, el combate contra la Muerte, fueron sucesos mucho menos emocionantes de lo que cabría esperar.

Acá es.

Acá fui.

Acá he sido.

Acaecido.